Inhalte der GFK

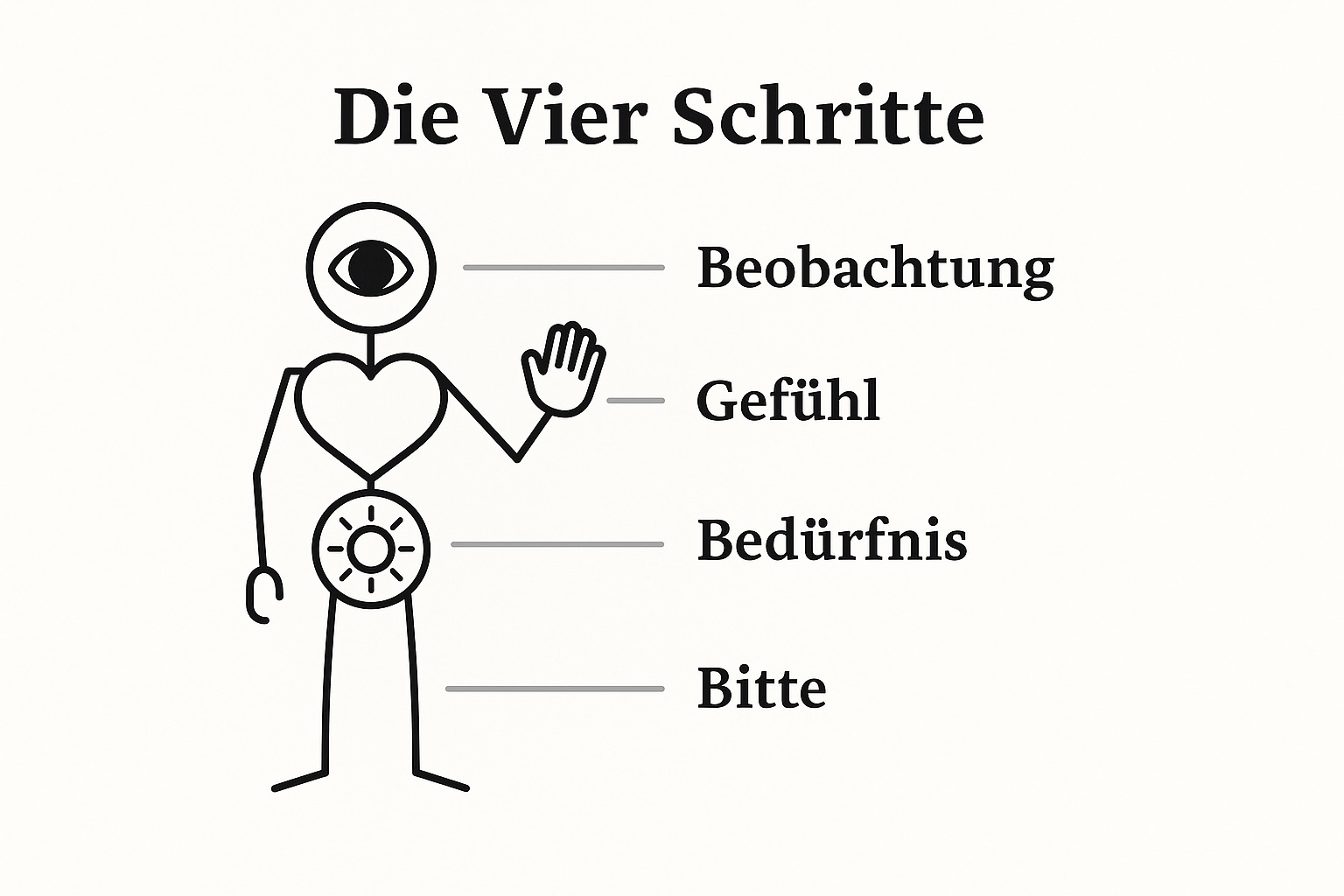

Vier Schritte der GFK

Marshall Rosenberg, der Begründer der Gewaltfreien Kommunikation (GFK), entwickelte eine Abfolge von vier Schritten, die uns helfen können, auch in schwierigen Situationen in Verbindung zu bleiben und einen wertschätzenden Kontakt herzustellen.

Konflikte entstehen häufig dadurch, dass wir etwas wahrnehmen, das uns nicht gefällt. Wir sehen oder hören etwas und erleben daraufhin ein Gefühl – etwa Traurigkeit, Ärger oder Frustration. Dieses Gefühl weist uns darauf hin, dass ein Bedürfnis von uns gerade nicht erfüllt ist. Wenn wir erkennen, welches Bedürfnis betroffen ist, können wir anschließend handeln – zum Beispiel, indem wir eine klare und bedürfnisorientierte Bitte formulieren.

Die vier Schritte lauten:

Beobachtung – Was sehe oder höre ich konkret? (ohne Bewertung oder Interpretation)

Gefühl – Was fühle ich in dieser Situation?

Bedürfnis – Welches Bedürfnis steht hinter diesem Gefühl?

Bitte – Welche konkrete Handlung wünsche ich mir, um mein Bedürfnis zu erfüllen?

Im Alltag werden diese Schritte oft verwechselt:

Beobachtung wird ersetzt durch Interpretation,

Gefühl durch Vorwürfe oder Gedanken,

Bedürfnis durch Strategien,

und Bitte durch Forderungen.

Das führt leicht zu Missverständnissen und Streit – statt zu Austausch und Verbindung.

Beispiel aus dem Schulalltag

Eine Schülerin schaut während des Unterrichts aus dem Fenster.

Ohne GFK:

Lehrerin: „Wenn ich sehe, wie wenig du dich für meinen Unterricht interessierst (Interpretation), fühle ich mich missachtet (Gedanke). Deshalb wirst du den Inhalt der Stunde schriftlich zusammenfassen (Strategie) und morgen abgeben (Forderung).“

Mit GFK:

GFK-Lehrerin: „Wenn ich sehe, dass du aus dem Fenster schaust (Beobachtung), bin ich irritiert (Gefühl) und möchte gerne wissen, ob du noch zuhörst. Mir sind Achtsamkeit und Aufmerksamkeit sehr wichtig, ich hätte gern Klarheit (Bedürfnis). Kannst du mir bitte sagen, ob du noch aufmerksam bist oder ob du etwas brauchst? (Bitte)“

Im ersten Fall stößt die Lehrerin vermutlich auf Widerstand. Im zweiten Fall stellt die GFK-Lehrerin Verbindung her und schafft die Grundlage für ein Gespräch, das beide Seiten ernst nimmt.

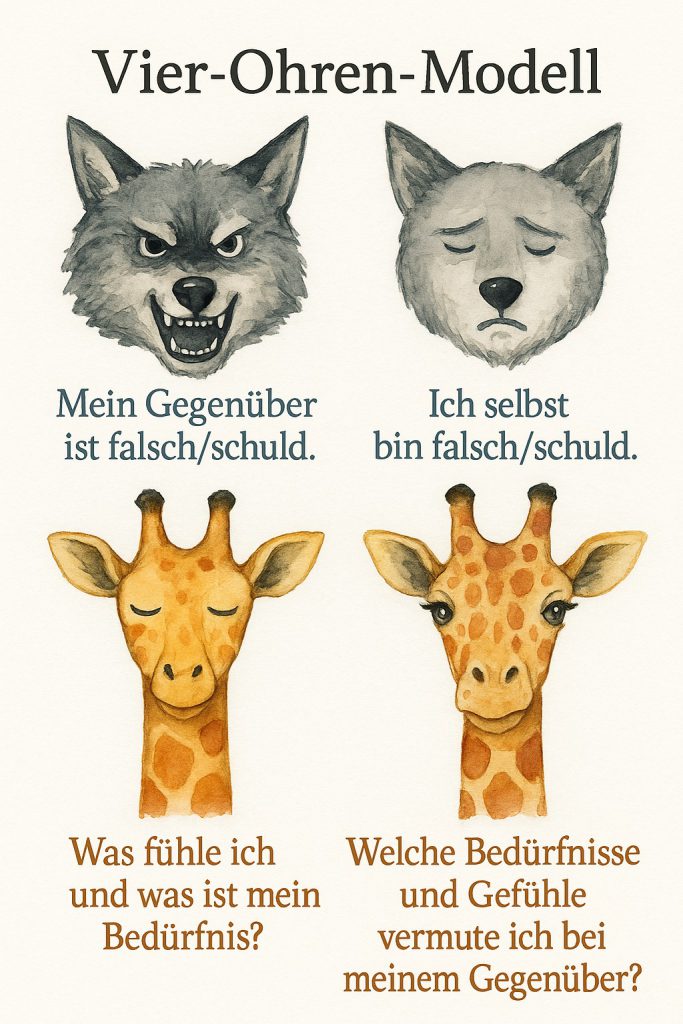

Die Vier Ohren nach Marshall Rosenberg

Eine wesentliche Voraussetzung, um achtsam reagieren zu können, sind die „Ohren“, mit denen wir zuhören. Marshall Rosenberg beschreibt vier Möglichkeiten, ein und dieselbe Kritik aufzunehmen:

Um Bewertungen wie „diese Ausdrucksweise ist richtig/gut“ oder „jene ist falsch/schlecht“ zu vermeiden, führte Marshall Rosenberg Symbole ein.

Er wählte die Giraffe als Sinnbild für die verbindende Sprache – das Landtier mit dem größten Herzen und einem langen Hals, der ihr einen weiten Überblick ermöglicht.

Als Gegenstück entschied er sich für den Wolf, der in alten Erzählungen oft als Unruhestifter dargestellt wird – wohl wissend, dass der Wolf in Wirklichkeit ein sehr soziales Wesen ist. Er steht in der GFK für eine Art des Ausdrucks, die eher zu Trennung und Distanz führt.

Wolfohren nach außen

Wir entscheiden, dass die andere Person „böse“ ist, und wehren uns, indem wir den vermeintlichen Angriff mit einem Gegenangriff beantworten.

Wolfohren nach innen

Wir nehmen die Kritik als berechtigt an, sehen uns selbst als schwach oder unzureichend und reagieren mit Selbstvorwürfen oder Rechtfertigungen.

Giraffenohren nach innen

Wir prüfen nicht, ob die Kritik gerechtfertigt ist, sondern wenden uns unseren eigenen Gefühlen zu, die durch die Kritik ausgelöst wurden. So finden wir Zugang zu dem Bedürfnis, das hinter diesen Gefühlen steht. (Empathie für uns selbst)

Giraffenohren nach außen

Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf die andere Person: Welches Bedürfnis ist bei ihr unerfüllt, sodass sie diese Kritik äußert? (Empathie für den anderen)

Wenn wir auf die destruktiven – und leider oft gewählten – Reaktionen 1 und 2 verzichten möchten, ist es hilfreich, zunächst die Giraffenohren nach innen zu wählen. Indem wir Kontakt zu unseren eigenen Bedürfnissen aufnehmen, schaffen wir Raum und Offenheit. Erst dann können wir die Giraffenohren nach außen nutzen und uns dem zuwenden, was die andere Person braucht.

Beispiel aus dem Unterricht

Schüler: „So wie Sie das erklären, kann das kein Mensch verstehen.“

Reaktion 1: Ich höre einen Vorwurf, denke „Was fällt dem ein?“ und antworte: „Kein Wunder, du lernst auch nicht genug.“

Reaktion 2: Ich gebe mir die Schuld, mache mir Vorwürfe und sage: „Tut mir leid, ich erkläre es gleich noch einmal. Es ist gar nicht so einfach, es verständlich zu machen.“

In beiden Fällen gibt es eine Person, die „falsch“ liegt und schlecht dasteht.

Reaktion 3 und 4 kombiniert: Ich werde mir bewusst, dass mir Verständnis und Wertschätzung für meine Bemühungen wichtig sind. Gleichzeitig vermute ich beim Schüler ein Bedürfnis: „Wünscht du dir mehr Klarheit und Überblick und hättest du es gern noch einmal auf eine andere Art erklärt?“

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Schüler nun bereit ist, in Kontakt zu gehen. Häufig antwortet er mit: „Ja, das würde ich gerne“, während in den Fällen 1 und 2 eher ein „Ach, lass mich in Ruhe“ zu erwarten ist.

Die Gewaltfreie Kommunikation lehrt die Sprache des Herzens mit dem Ziel, Verständigung und Verbindung zu schaffen. Außerhalb der GFK hingegen steht oft das Streben im Vordergrund, Recht zu haben, sich durchzusetzen oder zu gewinnen.